Wingspan est ravi de vous présenter ce récit hors du commun d’un vol et d’un pilote qui le sont tout autant.

C’est un long récit d’un vol qui vous fera voyager pendant plusieurs minutes.

Ce vol est à ce jour le plus grand triangle FAI jamais volé en parapente. Voilà quelques chiffres :

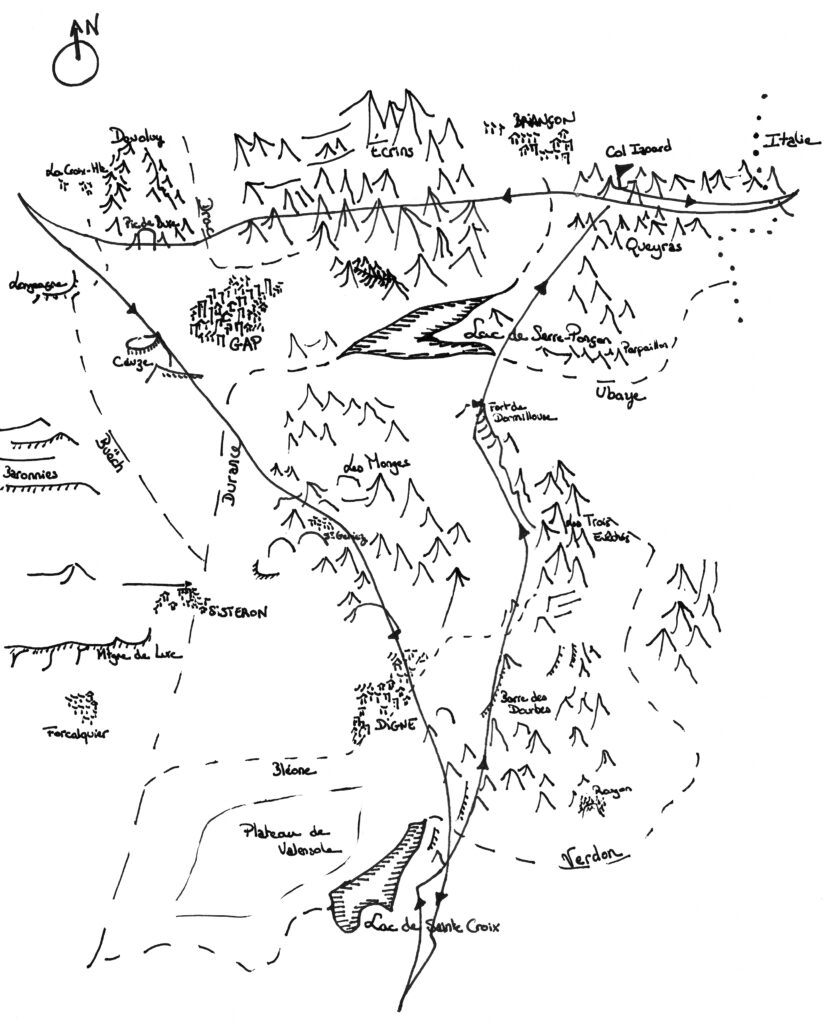

– 352,29 km en triangle FAI

– Décollage du Col de l’Izoard à 9h57, atterrissage 10h38 de vol plus tard.

– Vitesse moyenne de 33.64 km/h

– Altitude max 4057m

Mis en page par Jocelin TABOURDEAU, Graphicair.

La Chevauchée du Désordre.

Nouvelle des airs en val de Durance

Mois d’Août, 7ème jour de l’an 2024, 10 heures.

« Monte ta jambe droite un peu plus haut et pousse dessus. » me lance Melissa en souriant. L’espace est restreint, la ligne oblique et le chemin imposé. Dans l’atmosphère saturée en magnésie de leur garage, Fabian et elle discutent et démontrent. Ils broient et pincent autant qu’ils glissent et bondissent sur le mur gris jaune à la pente impossible. Ce petit volume cubique caché dans le Guillestrois est peut-être l’endroit artificiel dans lequel je me sens le mieux au monde, après mon lit à la Couenche et le bateau de mon père. Ou peut-être est-ce, dans un cas comme dans les autres, la compagnie que j’y trouve qui donne leur valeur aux lieux. Car ici, sur les matelas épais et sous les pans de bois, la compagnie est bonne. Les légendes des cimes côtoient les petits de la grimpe. On s’y entend bien. Le haut niveau tracte le bas. Les gamins en slip viennent se défouler à la verticale et les navigatrices du huitième degré font résonner la langue espagnole entre les murs. La gestuelle est impeccable et la population aléatoire. Ici la rigueur de l’entraînement n’a d’égal que l’anarchie de l’étagère à chaussons. Ici Chester Bennington boit des coups avec les Beatles. Ici encore la France l’Allemagne et l’Argentine dînent, rient et pleurent à la même table. Assis adossé à la face Sud, entre mon copain et quelques litres d’eau à regagner, je reste un moment. Je n’ai pas beaucoup dormi et ressens la fatigue ce matin. Je ferme les yeux deux minutes, juste le temps de revenir deux jours en arrière.

5ème jour, 20 heures et pas de minute.

« Edouard, Flav a redescendu ta voiture ! » Je lève les yeux vers le biplace blanc-rouge, remercie mon interlocuteur à ma façon et m’agace un coup. Le tour de Durance a duré neuf heures, et même si j’accepte tacitement l’inéluctable, je ne suis pas ravi de ponctuer le jour par un redécollage-boule-en-Enzo-Sub (vernaculaire du parapente) dans un vent prévu exceptionnellement stable jusqu’à 22 heures. Déclaration de vol, commande de sandwich d’Hambourg ou d’ailleurs et de frites belges, remise en place des zips et je descends dans la pente. La tête est baissée et les épaules comprimées par le plomb sous ma selle. L’étalon est brisé depuis le trim des sabots du mois de Mai ; la manche à air érigée ne me fait pas peur. Dernier invité du Chalvet aux heures où ses pierres brillent dans un ciel rouge, je glisse vers la pénombre de la vallée du Verdon. Les procédures vitales de ces soirées d’été sont engagées une fois le sol rejoint. Machinalement et chronologiquement, la monture est rangée, l’Écurie des Hautes-Alpes contactée, la maison réinvestie, la météo vérifiée et les instruments branchés. La nourriture est ingérée afin de tenir la ligne. Oui, il est essentiel de tenir la ligne, Guillaumet et Mermoz en soient témoins. Les prévisions laissent ce soir planer l’incertitude sur la journée du 6. Il devrait y avoir du jus dans toute la couche, du vent d’Ouest. Ce même vent d’Ouest qui accompagne les adeptes depuis le début de l’été. On pense à décoller du grand col. Flavien y croit, Fabian beaucoup moins, et je profite du désaccord général pour procrastiner la prise de décision. Je retire mes fringues qui sentent le néoprène et la chaleur et prends une douche. Comme si le doute qui me colle à la peau allait s’évacuer par le syphon de la salle de bain. Même si je n’en suis pas vraiment conscient à ce moment-là, cette petite routine d’hygiène nocturne a le mérite d’équilibrer parfaitement l’indiscipline nécessaire à la suite des opérations. Retour devant l’écran d’ordinateur en pyjama, casque audio serré sur les tempes. Les données y défilent. Des flèches, des barbules, des nombres, des lignes, des couleurs, des caractères spéciaux, des polygones, un onglet, deux onglets, dix onglets, je suis en train de sombrer. Le canapée réclame le corps et Morphée s’apprête à porter son coup d’estoc. Soudain sursaut de vie, j’entends dans ma tête mon ami Dominik me crier depuis son camping-car « Sleep when you’re dead ! ». Facile pour toi de parler vieux frère, à mille lieues d’ici, pensé-je en me relevant lourdement. Cela fait des années que je n’ai pas vu Dom, mais je n’ai jamais oublié ses mots. La décision est prise, j’avertis l’Écurie. Minuit dix, voile calée contre l’oreiller, 600mL de café chaud dans le thermos, j’allume les feux, je rallume mon feu, et la Skoda démarre. Deux heures et demi plus tard, je retrouve Guillestre et mon rond-point d’infortune préféré.

Août, 6ème jour.

Dans la Fiat 500 nouvelle génération qu’il a réquisitionnée auprès de sa mère, Flavien coupe et dissèque. La route, les gardiennes du parc postées à Arvieux, les démons qu’on emmène avec nous dans le ciel, tout passe sous le fil aiguisé de la discussion. Il est huit heures et quart et on remonte le Guil au rythme vaillant des quatre cylindres de devant. La sidérurgie travaille pour nous, lubrifiée à l’huile, à coup de cames et de bielles. La mécanique parfaitement rodée sous le capot contraste ce matin avec celle de mon estomac, qui s’accommode assez mal du repas trop riche de la veille. Qu’à cela ne tienne, nul besoin d’être au sommet de sa forme aujourd’hui a priori. On vise trois fois cent kilomètres à peu près équirépartis, barycentre au Blayeul. Pôles incertains, poids unitaires. On anticipe un combat face au vent pour la première branche, puis un trot d’altitude beaucoup plus fluide en descendant vers le Sud, avant de se frayer finalement un chemin dans les brises qui nous déposeront s’il leur plaît sur les paddocks de l’Izoard. Cases noires, cases blanches, des tours granitiques des Écrins aux parois calcaires des Galetas, l’échiquier est en place, et les joueurs sont ceux des origines.

Ouverture italienne de circonstance, on a prévu de démarrer tôt. L’aire de décollage n’a pas changé. Elle est toujours étriquée et sa végétation irritante. Mais doucement l’équipe se met en branle et quitte le sol. Je retrouve une sensation chaude et familière en flottant comme un bouchon de liège sur la rive de Clot-la-Cime. Essentiellement passif, c’est sous la forme de ce petit bouchon que je suis entraîné par le fond du ciel dans les thermiques matinaux du Queyras. Je trouve cet air-là bien turbulent, effrayant même, et soupire. Le Pic de Bure paraît soudain beaucoup trop loin. Néanmoins la mécanique des évènements est enclenchée, l’entropie en rouage central et perpétuel. Fabi, qui visiblement n’a cure de mes considérations de survie, se lance bon train direction le Bric Froid. Trois secondes de réflexion. Il faut que je trouve un passage vers l’Orient s’affranchissant des colonnes d’air agressives qui semblent sortir de terre. J’attrape les rênes et vise les pentes. Fuite sous contrôle, brises montantes, les angles de chute sont bons et les cols passés comme sur un concours d’obstacle. C’est simple, rapide et grisant. C’est du parapente, tout était dans le nom. Fabi semble aussi apprécier la voie du tube et on pousse mezzo à coups d’accélérateur jusqu’à survoler la nebbia (en italien dans le texte) du val de Prali. Premier pôle imprimé dans le journal de vol, l’Enzo rouge de Flavien dans le sillage. Retour à la Durance après quelques thermiques toujours aussi désagréables, je m’élève jusqu’à étage de transition. Les noyaux au-dessus du Peyron délivrent plus de quatre mètres par seconde d’air ascendant mais je ne parviens pas à rester dedans. La fatigue me rattrape et je passe une longue minute de transition en état de déconcentration, le regard vide et les intestins sur le fil. La stabilité dans l’air de Fressinière finit par sonner l’heure du réveil. Fabi me rejoint et on entame à quatre mains une partition de circonvolutions hasardeuses afin de gagner les aiguilles qui ouvrent la voie vers l’Ouest. Certaines d’entre elles trempent dans leur propre cumulus, d’autres semblent un peu plus sèches. A droite, à gauche, contre le vent, avec lui, cette errance dans le flou convectif semble durer une éternité les yeux bandés. Ma patience étant limitée, je cherche un raccourci hygrique dans les faces Nord… et finis par le trouver. Tout s’accélère. On essuie le vent d’Ouest qui s’affirme plein fer dans le col d’Orcières. L’environnement est minéral, clairement hostile, et je sens la peur. Le cœur au tempo d’Amerika de Rammstein, je fais du piquet (vernaculaire du ski) entre roche et vapeur d’eau. La dernière porte avalée en amont des Richards, je glisse maladroitement vers le Pic Queyrel. Dans une autre couche de l’atmosphère, Fabian m’adresse une petite leçon de thermique de montagne et émerge en grand vainqueur les suspentes sèches des sources chaudes au Nord du Vieux Chaïol. Et c’est donc quelques millions de mètres au-dessus du museau bleu que mon compagnon de vol traverse le Drac. Cette position de prédateur lui laisse un choix luxueux de points de raccrochage sur le massif du Dévoluy. Quant à moi, engagé dans le toboggan depuis le départ du Champsaur à 2500m, je lie mon destin à la face Nord de la Laye, charmante colline des Hautes-Alpes produisant un excellent fromage blanc qui a su trouver son chemin jusqu’aux rayons du supermarché populaire de Saint-André. De cette belle inconnue verte et ronde, je sais au moins que les vaches y sont heureuses. Je ne suis pas sûr a posteriori qu’on puisse en dire autant des oiseaux planants. Mais tranquillement, au pas, je me sors de cet endroit et gagne le col de Gleize. Blanc, noir, blanc, noir, au-dessus de ma tête Fabian continue de tracer sa diagonale de plateau à allure débridée. En bas, après un balbutiement dans le vallon de Rabou, je décide de pousser le risque et sacrifie un peu d’altitude pour gagner un peu d’activité. La tête de Clappe récompense ce coup en tirant ma monture dans l’escalier de service qui donne sur le toit du plateau de Bure.

Quatorze heures douze, Le jeu est en train de changer. Je suis plus à l’aise dans les thermiques et les idées se multiplient dans ma tête. Vent d’Ouest, ligne du Quatre-fois-cent, option Nord, chaleur du Sud, Trièves, Drome. Les pentes, les rapaces, le plancher de la LTA, je vois loin pour la première fois de la journée et l’excitation monte. Le plateau est toujours le même mais la position m’est maintenant favorable. Fabian file vers la Longeagne après avoir reçu les faveurs de la Tête des Pras. « Au revoir l’ami, le Nord m’appelle » pensé-je. Deux thermiques et un second pôle sans conséquence plus tard, le volte-face s’ancre dans un relevé de ventimètre jouissif et quelques pouces d’accélérateur en moins. Le combat est terminé et je me retrouve exactement là et comme je voulais être. Seul au bord du cadre, face au Sud-Est, la lentille terminale du périscope montrant ma terre. Un dernier cercle sur Durbonas, je me concentre. Les tours blanches gardent l’entrée du Mercantour et la balise royale du Mont Vial. Du reste à l’Ouest de ces pièces, tout est bleu ou presque. La ligne est sèche mais j’y crois. Dur comme fer. Je me dis que le premier cumulus qui va naître sur le trajet sera isolé mais haut. Très haut, comme ceux qu’on voit certains jours depuis le sol, qui entraînent l’imagination des joueurs et les laissent rêver éveillés. Je goûte un peu de ce plaisir diurne en m’élevant à trois mille trois cent mètres derrière le plateau de Céüze. En bas probablement, on s’affaire à renfort de cordes et de bras, de sel et d’arroi. Sans une courbe ou un regard pour ces hommes et leur labeur, mon périple se poursuit et coupe une seconde fois la Durance. Le sol semble me repousser vers le haut. Je m’intègre autant que possible dans mon caisson hyperbare et le rythme monte. L’essentielle miellerie d’Authon brille sans aveugler, comme un phare bien réglé, le galop est lancé. Fluidité. La bête sait, bondit sur trois lieues entre deux coups de sabots, et le cavalier prend confiance. Cluchette m’intrigue et m’échappe quelque peu. La Bigue en revanche, loin des caprices du matin, me catapulte à près de trois mille mètres alors qu’un tout petit nuage prend timidement forme au-dessus de ma tête. Digne, son climat et ses bains, s’apprêtent à accueillir le voyageur mais ne manquent pas de rappeler sur les flancs d’un Cousson encore en sieste que l’effort n’est pas terminé. Léger mouvement vers Préfaissal, l’envie est là. Si j’ai manqué de m’assoupir ce matin dans les massifs, je me retrouve paradoxalement très éveillé en coiffant la brise chaude du col de l’Orme. L’air ici n’est calme qu’en apparence et je vole confiant vers la montagne de Beynes. J’infléchis la trajectoire sur quelques degrés en direction de la vallée et me fais cueillir par la légion particulaire qui monte sans ordre ni mesure vers le ciel. A plus de quatre mètres par seconde, je dépasse les planneurs à l’aplomb du sommet. D’ici, le périmètre du triangle parcouru si j’arrive à rallier le décollage avoisine les 300 kilomètres. Coup d’œil diagonal à mes instruments. Le chronomètre indique que je suis en avance. C’est assez rare dans ma vie pour que j’accepte enhardi cette invitation vers les rives turquoises du lac de Sainte Croix. Ligne directe, je passe le col de la Mort de l’Homme. C’est parfait, tuons l’homme ce soir et laissons les oiseaux festoyer sur sa carcasse, ceux-là rentreront bien sûrement au nid la gloire au bec. Le plateau de Valensole est surmonté de petits cumuli et des masses d’humidité à la base sombre s’agrègent sur Montdenier. Me voilà chez moi, et la terre de mes pairs est généreuse. Les vélivoles couchent des machines acérées sur la tranche pour tenir leur rang dans l’échange convectif effréné du massif. Je les rejoins à plein régime. Ce thermique est jouissif, pluriel, fondamental. La monture ne veut plus s’arrêter. Et le temps semble soudain ralentir. Il n’y a plus qu’à aller chercher le dernier pôle. Troisième coup d’œil aux instruments de la journée : le rapidomètre indique 32,5 et l’estimateur polygonal 322. Le chronomètre 16 et 48. L’oscillation vitale dans ma cage thoracique gagne en fréquence. Trente bornes. Quinze à l’aller, quinze au retour, pas de relais. Une double rentrée au but sur une manche respectable en compétition. Mes sens se brouillent. Je ne suis pas sûr d’hésiter pour autant. La raison est restée un peu plus bas dans la couche limite, au tour 9 du thermique. Inspiration, et puis au sommet de l’air chaud, dans un souffle : « All in. ». La glissade commence. Je contemple un instant l’idée inflammatoire d’atterrir à Aiguines. J’essaye de garder mon calme. C’est illusoire. Un jour sur le Mont Sec mon Moniteur de parapente (avec un M majuscule), m’a dit sans me le reprocher que j’avais le sang chaud. Un sourire vers la Catalogne si loin si proche, j’embrasse la prison de ma propre personnalité comme celle de ma passion et ajuste le vol du boomerang en direction du camp de Canjuers. Le contexte est incandescent mais la technique est juste, précise. La tension des rênes réglée obsessionnellement, la bête respire et donne. L’espace aérien militaire réglementé au-dessus du camp est ouvert pour mon passage aujourd’hui. Comment je le sais et pourquoi je le sais, cela ne regarde que moi. Ou plutôt Simon, Vincent, l’arbitre de la Coupe Fédérale, et moi. Après trois ans d’activité intensive due au contexte géopolitique en Europe de l’Est, peut-être que le répit des armées devait sonner le clairon dans le camp des libéristes. Peut-être était-ce écrit, peut-être pas. Peut-être que j’ai un copain ex-grenadier-voltigeur rencontré sur une piste de terre à 6h du matin à l’hiver 2022 à l’occasion d’un shooting photo avec le bataillon armé d’une boîte de comm’ parisienne. Peut-être que ce copain a lui-même un ami artilleur chez les chasseurs d’Afrique qui m’a ouvert un couloir portant administrativement mon nom. Ou peut-être pas. A la frontière entre l’improbable et l’impossible se tient l’ultime privilège d’avoir des amis fidèles. Ainsi je flotte, en tachycardie, épargné par cette contrainte légale et martiale. Il me manque près de sept kilomètres vers le Sud. Polarisation oblige, je ne vois pas loin. A ce moment précis, mes sens sont tournés vers des phénomènes locaux, de petite échelle. Le nuage qui se désintègre mille mètres devant constitue déjà un arrière-plan de la pensée. Il faut naviguer entre les couches et contrôler les angles à la cheville. La trajectoire efficace pour accroître le périmètre du triangle prend un cap proche du cent quatre-vingt. Chaque degré en dehors de cet axe idéal prendra son tribut au cosinus qui dévore ma vitesse utile. Chaque doigt qui sort, chaque mouvement de roulis parasite, allonge le temps de parcours sur ce segment. 345, 346, 347, l’estimateur progresse lentement, très lentement. La balise superlative est là, suspendue quelque part devant, à portée de tir. Impalpable, impassible, elle m’attend. Je me tends comme une arbalète. 350,2, 350,4, l’écoulement des décimales est visqueux. J’ai arrêté de respirer il y a quelques secondes déjà.

17h11, la combinaison est bonne, le chiffre flatteur, et la marge déraisonnable. Paré à virer, sans un regard pour la Sainte Victoire, je reprends la direction d’Aiguines. En bas, le Verdon cavale dans ses gorges. Des chalets d’Allos aux mas de Vinon, des cimes à la plaine, ce cordon hydraulique relie l’histoire du parapente à celle de l’escalade. Nos trajectoires se croisent. Deux mille, puis mille neuf cent, puis mille huit cent mètres, le puis qui a englouti La Salle m’attire à lui. Et la brise, canalisée dans le défilé jusqu’à l’Imbut (en provencal dans le texte), m’est également adverse. J’ai maintenant quatre kilomètres de butes et de crêtes calcaires pour trouver la sortie du vortex. Je trace deux cercles sans avenir au-dessus de la Patte de Chèvre et poursuit intranquille ma descente vers Moustiers. En haut, le nuage de l’aller est resté en place. « Mais comment t’atteindre ? Ou est ta source de vie ? ». Chaque mètre parcouru sans thermique fait résonner ces questions plus fort dans ma tête. Et si les réponses peuvent être triviales, intuitives ou naturelles pendant la majeure partie du vol, il est toujours un moment ou un endroit où elles semblent me résister. C’est tout le piment des passages de pole, que connaissent les pratiquants du triangle. Les strates de la certitude, celles du choix, et celles de l’altitude sont lentement descendues pour aller chercher tout en bas la racine, le squelette de pions, les fondements du thermique et l’intersection des vents. C’est cette petite partie du jeu qui consacre l’audace du joueur en la confrontant à sa prudence. C’est Justin qui danse entre les pales des éoliennes, c’est Honorin qui sent le souffle humide du Loup à neuf heures du matin. Plus qu’une centaine de mètres et je suis tout au bout de la crête, tout au bout de mon coup. Mon espoir de fluidité meurt ici, dans une poignée de secondes. J’ai peut-être une chance de m’en sortir par le bas, dans la circulation des brises, en louvoyant jusqu’à Beynes, mais au prix d’un temps quantifié et nécessaire. Alors je fais ce que je fais en dernier recours. Plus que cinquante mètres, je lève les yeux vers le nuage, y cherche une crinière blonde, et demande à Richard de m’envoyer un thermique. Dix secondes et un tour de centrage plus tard, je suis happé par une colonne homogène qui me remonte sur deux mille trois cent mètres en quelques minutes. La monture inclinée et le regard enflammé, j’y pense une seconde. Après cela, comment ne pas croire ? Comment se refuser le plaisir de l’irrationnel dans le micromonde cartésien et technique de l’activité aérienne ? Après tout, les manuels de vol et les rapports de thèse sur la modélisation de la couche limite sont ennuyeux et n’expliquent peut-être pas bien ce dernier thermique. Les plus belles histoires ne sont elles pas faites de mythologie, cousues comme celle de Troie et des grecs, comme celle d’Ulysse et de la mer ? Comme celle des hommes qui tentent d’apprivoiser l’invisible en lui donnant des formes surhumaines ? A la rencontre de la science et du rêve, de Pen Duick et Joshua, les lignes naissent. A celle de l’Ouest et du Sud, la mienne continue.

Le vent atteint son apogée du jour. Je consomme dans une transition négligée vers la montagne de Coupe toute l’altitude accordée à l’instant. Sans conséquence puisque la Barre des Dourbes est avalée en achevant de creuser une gorge dans ma poulie d’accélérateur. Le relais au pic de Couare est bon et le rythme délicieux. A contre-courant de la Bléone mais avec sa brise, je suis le fil de Chappe, monte et rejoins le Tromas. A force d’en sillonner les abords, je ne peux m’empêcher de penser qu’on finira un jour par réveiller les monstres qui dorment dans la combe Est. J’espère juste que ce jour un veilleur se tiendra sur une montagne aux alentours, et qu’il contera le soir l’histoire d’un combat homérique aux accents provençaux, à grands gestes et les yeux emplis de peur. Le thermique derrière le Puy de la Sèche marque le début de la fin de la partie comme celui de la course avec le jour qui décline. La crête, le fort, le Morgon, rien de tout cela n’est difficile ou fatiguant mais je reste tendu. A ce stade du jeu, la position découle de tout ce qui s’est passé auparavant. Sauf erreur, l’issue est déjà décidée. 19 heures 23, je coupe le Parpaillon et retrouve Flavien qui n’en finit pas de glisser. Grisé, j’ouvre la visière et lui gueule qu’on doit aller au bout. Quelques rebonds sur des faces sorties de terre pour le parapente et on se lance dans le tube de brise face à Guillestre. Soixante-sept kilomètres heure sans toucher aux rênes, on a connu mieux. Le but se rapproche. C’est maintenant. Le cœur à cent-vingt, derniers coups de hanches, derniers coups de mains. Je n’ai pas le droit à l’erreur. Deux kilomètres, la marge est mince. Un placement hasardeux, une facette mal négociée, un posé à Arvieux, ou même au pied de Brunissard, et le chiffre m’échappe. Alors je m’applique pour remonter à l’étage de l’Alpe qui domine Guillestre. L’échange est en place ce soir et nous dépose Flavien et moi à plus de 3000m sur le massif. Le col est en vue. Une dernière inspiration, une petit trait et quelques tours plans me poussent sur l’axe final. Je cligne des yeux fatigués. Deux kilomètres et la boucle est bouclée ; la montée en Fiat de 9h a convoqué la descente en Enzo de 20h30. Visière ouverte, je file vers la vallée en exultant. La selle en plan dans le champ de Brunissard, le salut aux locaux sur le balcon, la verve avec Flavien, tout me rappelle des moments déjà vécus. Mais celui-là porte une histoire nouvelle. Celle du chiffre, de la peur dans les Écrins, du galop au Sud et du frisson de Sainte Croix. C’est ce parapente là que j’aime. Et c’est celui-là que je continuerai de pratiquer, jusqu’aux vautours du Pic de Bure. Si cet art est l’enfant bâtard de l’alpinisme et de l’aérodrome, c’est bien sa mère montagne qui me fascine et me réclame. C’est ce parapente qui prend tout. Le temps, l’argent, la raison et parfois des amis. Mais c’est aussi celui qui donne plus encore. C’est celui qui tache comme du vin rouge et retourne les tripes. Celui qui sent le foin et la poussière. Celui de Richard et de la Blanche, celui de Timo et du Noir. Celui des Basses-Alpes, où on entasse des voiles trop rapides dans des voitures pourries. Et pas celui du Tyrol, où on entasse des voiles pourries dans des voitures trop rapides. Celui des thermiques prudes des faces Nord et des thermiques forts des faces Sud. Celui au service duquel on a encore le droit de laisser sa vie. Celui du cavalier, capable de décrire le chaos mathématique du polygraphe d’Euler, mais qui ne tracera jamais un triangle sur le plateau sans devenir lui-même un peu fou

Un récit d’Edouard Potel